Les émois, émois, émois... d’une bibliographe romantique

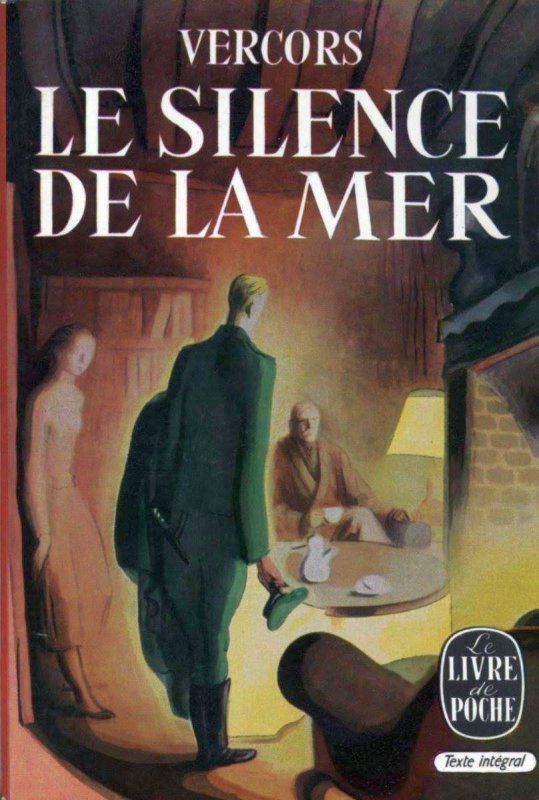

Le silence de la mer, Vercors.

Le Livre de Poche, 1960, couverture illustrée non créditée.

Ce que j’aime dans les textes courts est leur brièveté qui les éclaire puissamment comme lorsqu’on allume la lampe dans la nuit. Chaque détail fixé par le faisceau lumineux apparaît plus net, mis en valeur par les ombres et les reliefs ; le fond autour demeure obscur et ne nuit pas à la perspective qui se trouve focalisée et ainsi, concentre mon appréciation de la lecture en son entier, sans qu’elle se dilue inéluctablement comme au cours des œuvres plus longues. Au-delà du goût intrinsèque du texte bref lui-même surgi lors de la lecture, deux autres plaisirs complémentaires mais indépendants s’en dégagent. Si je découvre un nouvel auteur, elle me donne les clefs de ce que je rechercherai chez lui en lisant ses autres écrits, courts ou longs – et réduiront la dilution dans le second cas. S’il s’agit d’un écrivain que je connais, j’aurais le souvenir de ce que j’ai lu, et qui s’était embrouillé au fil du temps, soudain revenu et me rappelant ce que j’avais aimé ou qui m’avait marqué durablement.

Le silence de la mer, Vercors. Le Livre de Poche, réédition 1969 - couverture illustrée non créditée.

C’est ce qui s’est produit alors que je lisais Le silence de la mer dans l’édition de poche des années 1960, dont les couvertures sont souvent réussies et celle-là l’est. La préface et le récit, en deux parties, m’ont ramené au début des années 1970 quand je découvrais Vercors, d’abord avec Les animaux dénaturés qui m’avait heurtée et bouleversée, la méthode du héros pour secouer les esprits était violente, ou bien j’étais très jeune. Le silence de la mer, une longue nouvelle en deux parties, deux actes d’une tragédie, le ton de la préface, son hésitation presque palpable, qu’on devine dans le choix des mots, pour exprimer cette angoisse de ne pas avoir de certitudes, sinon celle qu’il faut garder à tout prix : s’engager pour avancer sans compromission avec l’air du temps. À la fin, une histoire dont il faudra bien au lecteur se débrouiller avec ce qu’elle disait pour la saisir comme il voudra, comme il pourra. La zone est éclairée, c’est bien tout ce qu’il aura comme confort pour réfléchir.

Le silence de la mer en plus de son récit propre, a une histoire. Elle fut écrite en 1941, une période glauque plus que noire, dont on parle souvent ces derniers temps : Giono, Céline, les dystopies des années 1940, et bien d’autres résurgences, je pense aux textes horrifiants de Seignolle dans Les loups verts. Jean Bruller, puisque c’est son nom et celui qu’il employait pour dessiner, n’échappe pas à ce désespoir, ce marasme intellectuel et humain qui transforme chaque être humain en danger imprécis pour son voisin. Elle n’a que trois personnages, un homme âgé, sa nièce et un officier allemand ; celui-ci est musicien, qui occupe le territoire et une chambre dans la maison des premiers. Le vieil homme est le narrateur, la nièce ne parle qu’à peine comme une actrice du muet dont les sentiments volontairement réprimés n’en prennent que plus d’intensité. C’est le monologue du soldat qui domine le récit, comme le pays en 1941, exalté par un rêve dont il espérait en se leurrant qu’il n’était pas un cauchemar. Force est aux deux autres de l’écouter, mais rien ne les oblige de lui répondre. S’il y eut l’attirance de cœur et d’esprit, la perte de la liberté détruit toute réciprocité, le vieil homme et l’expérience tempère, la femme refusera d’être conquise.

Jean Bruller l’écrit après avoir connu le désir de mort, celui du soldat sans combat charrié par la reddition des Laval et Pétain, bousculé dans ses convictions les plus intimes, de pacifiste mais aussi dans l’appréciation de ses semblables, ou pour mieux dire, ses dissemblables. Dans cette débâcle, il va finalement repousser tout désir de suivre quiconque et puisqu’il le faut pour être soi, emprunter sa voie solitaire. Engagé dans la résistance, il prend le nom de Vercors, et pour publier sa nouvelle, il crée avec Lescure Les Éditions de Minuit en 1942, il en dessinera plus tard le logo. À la Libération, il est naturellement engagé dans le comité pour juger ses pairs, collaborateurs, il le quittera écœuré des compromissions encore qui punissent plus sévèrement certains plutôt que d’autres.

J’ai appris, par l’incomparable qualité d’internet de dispenser des connaissances à qui veut bien les chercher (ce n’était pas très difficile, je l’avoue, c’est toujours l’occasion qui fait le larron), que Bruller, et Vercors donc, était un admirateur de Gustave Bofa. J’ai l’impression, en regardant la couverture non créditée qui ressemble pourtant à du Dignimont, que la quadrature du cercle vient d'être résolue.

Le silence de la mer fut porté à l’écran, le titre reste célèbre. Six autres textes complètent le recueil. Le premier est écrit en guise de préface, entre fiction et biographie, les cinq suivants sont des nouvelles, écrites entre 1941 et 1945. Dans le désordre, Ce jour-là, L’impuissance, Le cheval et la mort, L’imprimerie de Verdun... Je ne peux m’empêcher de voir dans cette nouvelle achevée en août 1945, en plus de la relation des terribles dénonciations qui envoyèrent des familles entières à la mort dans les camps, une menace emplie de frustration. Certains fautèrent, durant l’Occupation, ils furent lâches ou dépassés par les événements, ceux-là portèrent le poids de la culpabilité chaque jour. D’autres, sans conscience à part leur préservation confortable ou leur enrichissement, ou les deux, furent abjects. Souvent, ces derniers sentant le vent tourner accomplirent quelques actions « résistantes » et à la Libération, s’en trouvèrent fort aisément graciés, et même réintégrés pour leur compétences diverses dans la reconstruction, avec l’aide de « gens très bien [qui] se sont portés garants de [leurs] sentiments ». Vercors ne peut rien contre eux, d’autant moins qu’il pourrait alourdir la peine de gens somme toute bien inoffensifs. Alors, implicitement, il rappelle aux salauds et à leurs soutiens si oublieux des morts qu’il sait, qu’il se souvient, et que jamais il n’oubliera, ni ceux qui le liront. Lisez Vercors.

Une autre nouvelle m’a impressionnée, terrible dès son introduction : Le songe écrit en novembre 1943. L’écrivain raconte ensuite un cauchemar qui pourrait, si l’on voulait y voir une totale fiction, s’apparenter à une rencontre avec les grands anciens innommables. Vercors était peut-être compliqué, comme on le lira ci-après, mais ce genre de complications aura toujours ma faveur au dépens de ceux qui simplifient tout sous prétexte de pragmatisme et de raison. Question de feeling.

Ce n’est pas si long, destiné à qui aurait deux minutes à « perdre » :

()

Est-ce que cela ne vous a jamais tourmenté ? Quand, dans les jours heureux, allongé au soleil sur le sable chaud, ou bien devant un chapon qu’arrosait un solide bourgogne, ou encore dans l’animation d’une de ces palabres stimulantes et libres autour d’un “ noir ” fleurant le bon café, il vous arrivait de penser que ces simples joies n’étaient pas choses si naturelles. Et que vous vous obligiez à penser à des populations aux Indes ou ailleurs, mourant du choléra. Ou à des Chinois du Centre succombant à la famine par villages; ou à d’autres que les Nippons massacraient, ou torturaient, pour les envoyer finir leurs jours dans le foyer d’une locomotive.

Est-ce que cela ne vous tourmentait pas, de ne pouvoir leur donner plus qu’une pensée — était- ce même une pensée ? Était-ce plus qu’une imagination vague ? Fantasmagorie bien moins consistante que cette douce chaleur du soleil, le parfum du bourgogne, l’excitation de la controverse. Et pourtant cela existait quelque part, vous le saviez. Vous en aviez même des preuves : des récits indubitables, des photographies. Vous le saviez et il vous arrivait de faire des efforts pour ressentir quelque chose de plus qu’une révolte cérébrale, des efforts pour « partager ». Ils étaient vains. Vous vous sentiez enfermé dans votre peau comme dans un wagon plombé. Impossible d’en sortir.

Cela vous tourmentait parfois et vous vous cherchiez des excuses. « Trop loin », pensiez-vous. Que seulement ces choses se fussent passées en Europe ! Elles y sont venues : d’abord en Espagne, à nos frontières. Et elles ont occupé votre esprit davantage. Votre cœur aussi. Mais quant à « ressentir », quant à « partager »... Le parfum de votre chocolat, le matin, le goût du croissant frais, comme ils avaient plus de présence...

Vous vous êtes replié sur la France, sur Paris, un peu comme on dit : nous nous battrons sur la Marne, sur la Seine, sur la Loire... Bientôt ce furent vos propres amis dont chaque jour vous apprenait l’emprisonnement, la déportation ou la mort... Vous ressentiez cruellement ces coups. Mais quoi de plus ? Vous restiez enfermé, à double tour, dans votre wagon sans fenêtre. Et le soleil dans la rue, la tiédeur d’une alcôve, le maigre jambon du marché noir continuaient d’avoir pour vous une présence autrement réelle que des cris d’agonie de ceux dont quelque part on brûlait les pieds et les mains.

Pourtant, cette sordide solitude, il m’est arrivé d’en sortir. L’imagination, impuissante à l’état de veille, prend dans le sommeil un miraculeux pouvoir. L’imagination ? Voire. Appelons-la comme ça, si vous voulez. J’ai d’autres idées là-dessus. J’ai vu en songe des choses étranges, que ni l’imagination, ni la vie inconsciente ne peuvent expliquer. Des choses qui se passaient, tandis que je les rêvais, à des milles de là. Pas de preuve, naturellement, il n’y a jamais de preuves en pareille matière. Mais ce que j’ai vécu, en certaines circonstances du sommeil, est pour moi la preuve très suffisante de l’existence d’une vaste conscience diffuse, d’une sorte de conscience universelle et flottante, à laquelle il nous arrive de participer dans le sommeil, par certaines nuits favorisées. Ces nuits-là, nous sortons vraiment du wagon plombé, nous pouvons voir enfin par-delà le talus...

Ce serait faire injure à Vercors d’achever cette chronique romantique en gardant une amertume acide au fond des yeux. Sa préface, ou ce qui en tenait lieu, voulait rappeler son ordinaire de soldatesque entassé dans un campement, parmi d’autres rescapés de la débandade, les vaincus incapables de se résoudre à céder aux sirènes du maréchal Pétain et de ses séides. Leur troupe disparate avait pourtant bien des raisons de ne pas s’entendre et de se disperser pour aller mâcher chacun dans son coin ses rancœurs et son désespoir, seule une conviction partagée contre l’ennemi maintenait encore une cohésion effilochée. Ça et les canards :

()

C’est alors que nous vîmes venir les quatre petits canetons.

Je les connaissais. Souvent j’avais regardé l’un ou l’autre, l’une ou l’autre de ces très comiques boules de duvet jaunâtre, patauger, sans cesser une seconde de couiner d’une voix fragile et attendrissante, dans les caniveaux ou la moindre flaque. Plus d’une fois, l’un d’eux m’avait ainsi aidé à vivre, un peu plus vite, un peu moins lourdement, quelques-unes des minutes de ces interminables jours. Je leur en savais gré.

Cette fois, ils venaient tous quatre à la file, à la manière des canards. Ils venaient de la grande rue, claudicants et solennels, vifs, vigilants et militaires. Ils ne cessaient de couiner. Ils faisaient penser à ces défilés de gymnastes, portant orgueilleusement leur bannière et chantant fermement d’une voix très fausse. J’ai dit qu’ils étaient quatre. Le dernier était plus jeune, — plus petit, plus jaune, plus poussin. Mais bien décidé à n’être pas traité comme tel. Il couinait plus fort que les autres, s’aidait des pattes et des ailerons pour se tenir à la distance réglementaire. Mais les cailloux que ses aînés franchissaient avec maladresse mais fermeté formaient, pour lui, autant d’embûches où son empressement venait buter. En vérité, rien d’autre ne peut peindre fidèlement ce qui lui arrivait alors, sinon de dire qu’il se cassait la gueule. Tous les six pas, il se cassait ainsi la gueule et il se relevait et repartait, et s’empressait d’un air martial et angoissé, couinant avec une profusion et une ponctualité sans faiblesse, et se retrouvait le bec dans la poussière. Ainsi défilèrent-ils tous les quatre, selon l’ordre immuable d’une parade de canards. Rarement ai-je assisté à rien d’aussi comique. De sorte que je m’entendis rire, et aussi Despérados, mais non plus de notre affreux rire du matin. Le rire de Despérados était, cette fois, profond et sain et agréable à entendre. Et même le rire un peu sec de Randois n’était pas désagréable. Et les canetons, toujours couinant, tournèrent le coin de la ruelle, et nous vîmes le petit, une dernière fois, se casser la gueule avant de disparaître. Et alors, voilà, Randois nous mit ses mains aux épaules, et il s’appuya sur nous pour se lever, et ce faisant il serra les doigts, affectueusement, et nous fit un peu mal. Et il dit :

— À la soupe ! Venez. Nous en sortirons.

Or, c’était cela justement que je pensais : nous en sortirons. Oh! je mentirais en prétendant que je pensai ces mots-là exactement. Pas plus que je ne pensai alors précisément à des siècles, à d’interminables périodes plus sombres encore que celle-ci qui s’annonçait pourtant si noire; ni au courage désespéré, à l’opiniâtreté surhumaine qu’il fallut à quelques moines, au milieu de ces meurtres, de ces pillages, de cette ignorance fanatique, de cette cruauté triomphante, pour se passer de main en main un fragile flambeau pendant près de mille ans. Ni que cela valait pourtant la peine de vivre, si tel devait être notre destin, notre seul devoir désormais. Certes, je ne pensai pas précisément tout cela. Mais ce fut comme lorsqu’on voit la reliure d’un livre que l’on connaît bien.

Comment ces quatre petits canards, par quelle voie secrète de notre esprit nous menèrent-ils à découvrir soudain que notre désespoir était pervers et stérile ? Je ne sais. Aujourd’hui où je m’applique à écrire ces lignes, je serais tenté d’imaginer quelque symbole, à la fois séduisant et facile. Peut-être n’aurais-je pas tort. Peut-être, en effet, inconsciemment pensai-je aux petits canards qui déjà devaient défiler non moins comiquement sous les yeux des premiers chrétiens, qui avaient plus que nous lieu de croire tout perdu. Peut-être trouvai-je qu’ils parodiaient assez bien, ces quatre canetons fanfarons et candides, ce qu’il y a de pire dans les sentiments des hommes en groupe, comme aussi ce qu’il y a de meilleur en eux. Et qu’il valait de vivre, puisqu’on pouvait espérer un jour extirper ce pire, faire refleurir ce meilleur. Peut-être. Mais il se pourrait plus encore que, tout cela, je le découvrisse seulement pour les besoins de la cause. Au fond, j’aime mieux le mystère. Je sais, cela seul est sûr, que c’est à ces petits canards délurés, martiaux, attendrissants et ridicules, que je dus, au plus sombre couloir d’un sombre jour, de sentir mon désespoir soudain glisser de mes épaules comme un manteau trop lourd. Cela suffit. Je ne l’oublierai pas.

()

J’ai toujours éprouvé une certaine tendresse pour les canards. Vous me pardonnerez cette chronique errante, peut-être, si je me casse la gueule ?

C.L.

/image%2F0559302%2F20160207%2Fob_c865a4_12322777-1707660976135336-799491872294.jpg)

/image%2F0559302%2F20170207%2Fob_728364_reduxadanap.jpg)

/image%2F0559302%2F20161201%2Fob_265fbf_logo-bibliogs.jpg)

/image%2F0559302%2F20160406%2Fob_d0d2b5_scan318.jpg)

/image%2F0559302%2F20170208%2Fob_59b98f_logo-adanap.png)

/image%2F0559302%2F20170208%2Fob_74bc26_logo-adanap.png)

/image%2F0559302%2F20170208%2Fob_6b15d9_logo-adanap.png)

/image%2F0559302%2F20161119%2Fob_83a510_prehisto01.jpg)

/image%2F0559302%2F20170119%2Fob_a3c584_logo-adanap.png)

/image%2F0559302%2F20170121%2Fob_a4b696_logo-adanap.png)

/image%2F0559302%2F20161224%2Fob_a10b26_lerire26121896b.jpg)

Commenter cet article